绘文化之韵,启科技之窗

文化为根,传统艺术唤醒民族记忆。活动以“文化认同”为核心,精心设计了国画、书法、剪纸三大传统文化体验板块,每个板块都暗藏“民族融合”的巧思。国画体验区,志愿者严锦泰手握毛笔,轻轻蘸墨,寥寥几笔勾勒出金鱼的摇曳风姿。10岁的彝族小朋友学着他的动作,在宣纸上画出了一条栩栩如生的小红鱼;书法体验区则上演着一教一写的温暖场景。志愿者兰沐慬一边示范汉字“峨眉”的笔法,一边解释:“这两个字代表这你们的家乡,你们是‘峨眉’人哦。”孩子们一笔一划,用心书写着自己的家乡。

剪纸台前更是一片欢声笑语。志愿者将预先准备好的剪纸模板粘在黑板上,接着手把手教孩子们折纸、下剪。“剪的时候要像走山路一样慢慢拐,才能剪出好看的花纹哦。”她的话刚说完,小朋友就举起自己的作品欢呼:“姐姐你看!我折好啦!”教室白光下,是孩子们闪闪发光的作品和阳光明媚的未来!

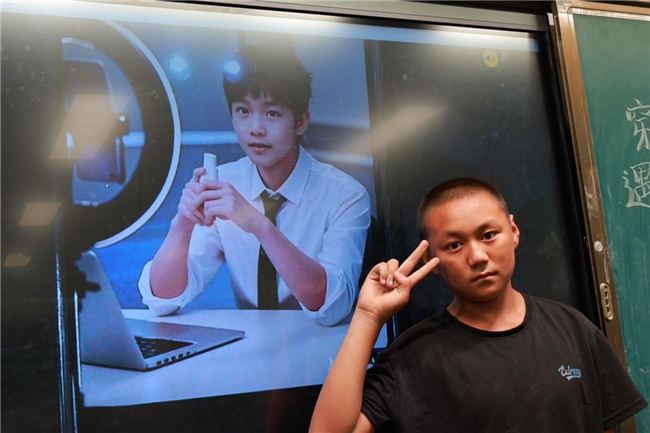

科技为魂,AI照见未来梦想。最神奇的时刻出现在AI图像生成环节。当志愿者将照片传入“即梦AI”工具后,短短几分钟,一张张融合了孩子们模样与梦想职业的图像就打印出来了:穿着宇航员服在月球上捧着索玛花,变成了戴眼镜的工程师正在画图纸,驾驶着飞行汽车翱翔在雪山之上……“这是真的吗?我真的能飞到月亮上?”小朋友们看着照片反复确认,眼里闪烁着难以置信的光芒。“很多孩子是第一次接触AI技术,我们不想让科技显得遥不可及。”团队特意选择了操作简单又充满情感温度的“梦想成像”项目,而非复杂的技术演示。“当孩子看到自己的样子和梦想职业结合的画面,会产生‘原来我也可以做到’的信念,这比讲再多大道理都有用。”如果仔细观看你会发现这些图像里暗藏小心思——每个职业形象都融入了彝族元素,比如医生的白大褂上绣着羊角纹,宇航员的头盔上有太阳纹,这是追逐梦想的路上不能丢掉自己的根的生动诠释——科技不是冰冷的机器,而是可以承载文化、助力梦想的工具。

青春聚力,用真诚搭建共荣之桥。活动结束后,明园社区负责人看着收拾整齐的场地,感慨地说:“这些孩子平时很少有机会参加这样的活动。今天他们不仅玩得开心,更重要的是找到了文化自信,这对他们点未来发展十分重要。” 夕阳西下,志愿者们送别依依不舍的孩子们,脸上虽有疲惫却难掩满足。这场夏日里的相遇,或许只是短暂的瞬间,但笔墨留下的民族记忆、AI点亮的梦想微光,终将成为这些彝族少年成长路上的温暖力量,助力他们在传承文化根脉的同时,勇敢飞向更广阔的世界。而对于这群青年志愿者来说,这既是一次文化传承的实践,更是一堂关于责任与成长的生动课程——用青春之力架起民族共荣之桥,让传统与创新在乡村振兴的土壤里,开出更绚烂的花。此刻,透过历史的长河,传统与科技、民族与世界,在这个川南小镇完成了一场跨越千年的握手。(撰稿:张华钰 图片:钟密月 刘锦华)