四川大学附属中学“川大班”签署一周年,拔尖创新人才培养成果引关注

作为全国首批高中与高校共建的拔尖创新人才联合培养基地,这一“大中贯通”育人模式的落地成效备受关注。日前,知名化学科学家、四川大学副校长游劲松教授,招生办公室主任赵露、副主任廖爱民,法学院副院长刘畅一行赴川大附中开展周年调研及科普讲座,并就课程共建、学术资源共享、项目平台搭建等后续合作进行详细规划,为两校合作提档升级指明方向。

一周年成绩单:头部学子领跑,创新成果频出

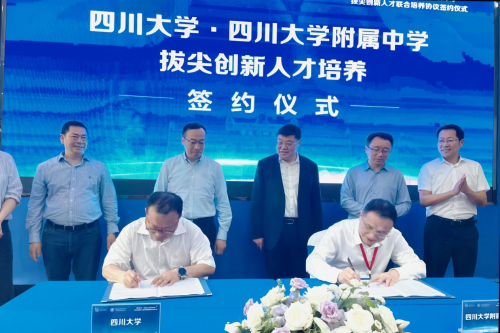

四川大学附属中学承续四川大学文脉,以“研究”为文化基因,形成“培养—研究型”大学附中办学特色。2024年4月15日,为落实教育部关于拔尖创新人才培养的指导意见,四川大学与川大附中以“中学生英才计划”、川大“强基计划”及“拔尖计划”为依托,共建“川大附中·川大班”,深化拔尖创新人才联合培养合作。

一年来,学校将川大班作为高大贯通拔尖创新人才早期培养机制的先锋,明确培养目标:潜心研究的科学家、国家所需的卓越工程师及具有国际视野的创新型创业者。师生凝练班级格言:“探赜深耕星火志,驰怀淬砺家国心”。

川大班班主任陈奥在汇报中指出,学生在川大教授与附中教师的“双师引领”下实现全面发展,学业成绩突出。班级以“技术赋能、人文打底、思维培元、格局骋怀”为路径,构建立体化培养体系:

- 技术赋能:组建AI编程、具身智能机器人等20人梯队,于省级科创比赛中崭露头角,自主研发的外骨骼助力机器人项目拟参加省市科创竞赛;

- 人文打底:参与全国创新作文大赛、模拟法庭辩论赛等活动,文宣团队设计“川大校门—附中校门”文化墙,融入大学精神;

- 思维培元:学生在教育部白名单赛事“全国创新能力比赛”中表现优异,通过《史记》人物关系图、《祝福》多视角分析等研究性作业提升高阶思维;

- 格局骋怀:每周研读时政热点材料及观看科学家、企业家专访视频(如王兴兴、颜宁、王传福、雷军等),拓展国际视野。

一周年成果显著,学生学术能力与综合素养同步提升,彰显“研究型学习”精神落地实效。

合作深化:通识教育贯通与师资共建

依据《四川大学与普通中学合作培养中学生拔尖创新后备人才指导性意见》,两校在师资辐射、课程建设、基地共建及夏令营活动等方面持续深化合作。川大附中快速落实《四川大学通识教育进中学课程指南》,将人文与艺术、自然与科技、生命与健康、信息与交叉、责任与视野五大模块融入10余门课程,助力师生成长。

川大班教学团队堪称“黄金组合”:六大学科教师多处于35至40岁职业黄金期,兼具教学激情与经验。数学简老师长期执教顶层班型,英语邹老师(川大校友)传承文化基因,物理宋老师多次获评部级优课。班主任陈奥(北师大双学士、辩论队教练)以“海纳百川”理念管理班级,家校互信基础坚实。校党委书记米云林表示:“信任源于教师团队的专业性与育人情怀。”

周年之际,米云林书记向游劲松教授颁发“川大附中拔尖创新人才培养专家组组长”聘书。川大教授团队将持续输送优质学术资源,为附中学子全面发展及科学素养提升提供引领。(来源:四川大学附属中学)